かつて、スティーブン・ホーキング博士は、

私たちの地球には限られた資源しかないにも関わらず、将来は人口が急増し、脅かされるでしょう。人類が生き残るには宇宙に出ることは避けられません。

という言葉を残しています。

私たち人類は現時点では生き残りをかけて宇宙進出を試みているという状況ではないと思いますが、今後100年の間には着実に活動領域を地球の外の天体に拡大するための試みを加速化させることになると思われます。

さてそこで、人類が宇宙空間に出て行くにあたり、行き先である天体の環境を汚さず、かつ意図的でないにせよ危険な生物を地球へ連れて帰ってくることのないように、定められたガイドラインが存在することをご存知でしょうか?

今回は惑星保護の概念と惑星保護方針について、ご紹介したいと思います。

COSPARの惑星保護方針概要

宇宙科学研究所(ISAS)のウェブサイトによりますと、惑星保護の概念が以下のように説明されています。

惑星保護とは、探査の対象天体の環境を、地球から運搬される微生物や生命関連物質による汚染から保全すること、また対象天体から探査機が地球圏(月を含む)へ帰還する際に、潜在的な地球外生命と生命関連物質による汚染から地球圏を保護することである。

どうやら上記の概念の基本的な部分は、スプートニク1号が打ち上げられた直後の1958年に、かのカール・セーガン氏とノーベル賞受賞者のジョシュア・レーダーバーグ氏によって提唱されたもののようであり、同年に国際科学会議(ICSU)により最初の国際的な行動規範が制定されたそうです。

この規範を惑星保護方針(Planetary Protection Policy)と呼び、ICSUが新たに設立した国際宇宙空間研究委員会(COSPAR)に引き継がれています。

惑星保護方針では、5つのカテゴリーが設定されており、人類による探査活動による汚染の与える影響度の高さや、その惑星に生命が存在している可能性の高さなどを考慮して、宇宙探査活動の形態や惑星保護要求を定めています。

カテゴリー1

このカテゴリーは、例えば月や水星のように生命の気配が全くなく、「化学進化の過程や生命の起源に関して、科学的観点からは重要でない」天体へのミッションが対象となります。

惑星保護要求は「なし」であり、接近飛行・軌道周回・着陸など全ての探査が可能となります。

カテゴリー2

このカテゴリーは、例えば金星・木星・彗星のように人類が絶対に生きられない環境であるために、「化学進化の過程や生命の起源に関して、科学的観点から重要性が高い」けれども探査活動による汚染の危険が比較的低い天体へのミッションが対象であり、手続きを踏まえれば探査活動自体には制約がないとされています。

カテゴリー3

このカテゴリーから、地球上の生命が生存できる可能性のある天体が対象となってきます。

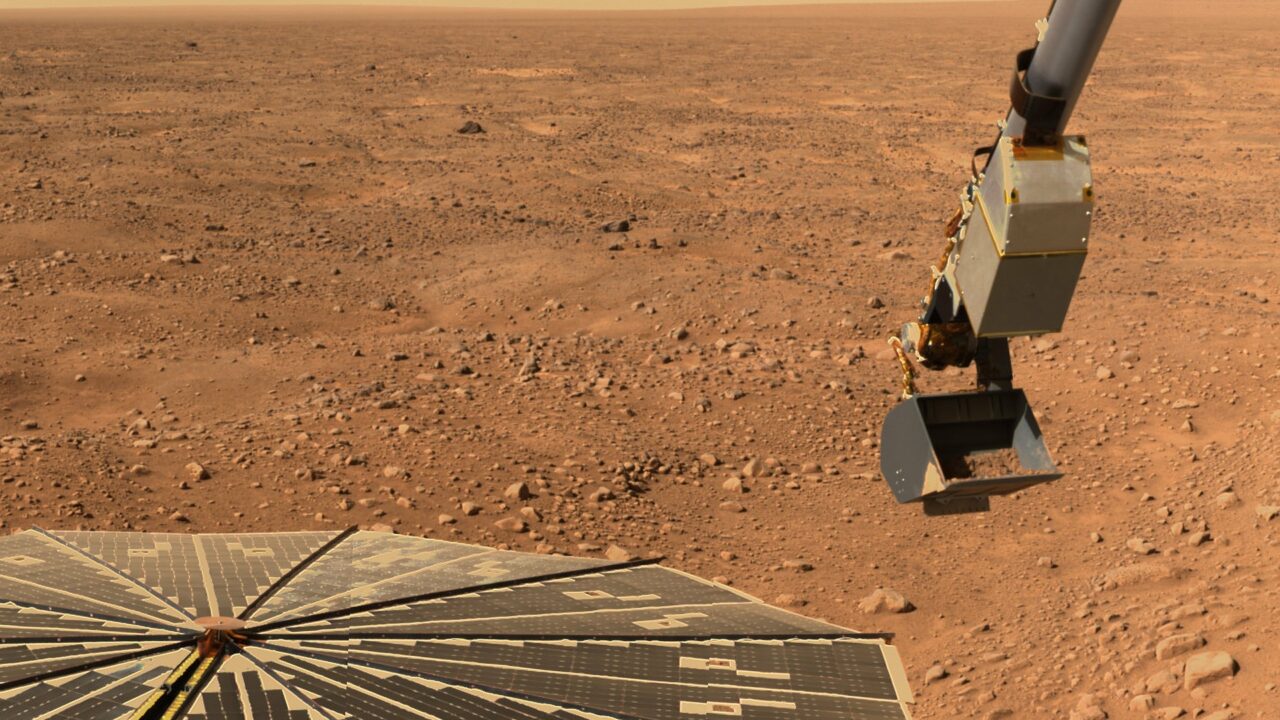

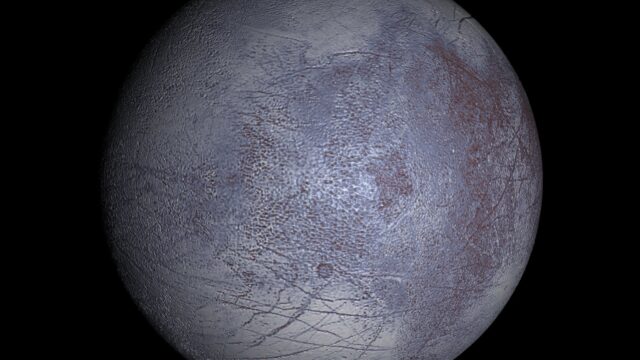

具体的には、火星・木星の衛星であるエウロパ・土星の衛星であるエンケラドスであり、接近飛行や軌道周回に関する保護要求事項を定めています。

カテゴリー4

カテゴリー3と同様に、火星・エウロパ・エンケラドスへの地表ミッションについての保護要求事項を定めています。

探査機の滅菌処理の義務付けや汚染度を規定値以下とする要求などが定められています。

カテゴリー5

火星・エウロパ・エンケラドスから探査機がサンプルを持ち帰り地球へ帰還するミッションが対象となります。

探査機が地球に帰還する前の滅菌・検査などが定められています。

また、火星・エウロパ・エンケラドス以外の天体で、かつ天体由来の生命体が存在する可能性のある天体の場合は「都度判断」だそうです。

私たちが今後探索活動をますます活発化させるにつれて、対象となる天体やミッションの種類にも変化を生じてくることでしょう。

COSPARの惑星保護方針も宇宙開発の進捗に伴い拡充されていくものと思います。